Per determinare la relazione tra la tensione di uscita e gli ingressi, osserviamo innanzitutto che si ha I+ = 0, da cui segue che la porzione di circuito sul morsetto non invertente può essere sostituita da un generatore di tensione V+ che rappresenta la tensione tra tale terminale e massa.

Provate a farlo da soli, meglio in piccoli gruppi. Prima di iniziare solo un paio di osservazioni che vi possono aiutare. Se agisce V1, allora V+ risulta cortocircuitato ed il morsetto non invertente si ritrova a massa; ci troviamo in presenza di un amplificatore invertente. Se agisce V+ (allora V1 risulta cortocircuitato) siamo in presenza dell’amplificatore non invertente. in entrambi i casi sappiamo già come comportarci.

Verifico che tutti riescano e proietto la mia soluzione.

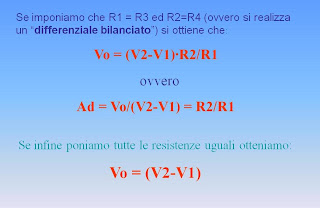

Proviamo ad analizzarlo più attentamente.... Un occhio più attento avrà sicuramente notato che l'uscita Vu è uguale alla differenza pesata degli ingressi; abbiamo realizzato un particolare tipo di amplificatore, detto “differenziale”, proprio in quanto amplifica la differenza fra i due segnali in ingresso.

N.B. L’operazionale di per sé è già un amplificatore differenziale, solo che non è possibile utilizzarlo direttamente a causa dell’elevato guadagno (idealmente infinito), perché andrebbe subito in saturazione. Abbiamo perciò bisogno di una rete esterna. Molto più interessante, per le applicazioni pratiche, risulta

Osservazioni:

- Si noti che i due segnali d’ingresso non sono necessariamente continui, bensì la formula prima ricavata vale anche nel caso in cui V1 e V2 siano comunque variabili nel tempo. Ciò significa che V1 e V2 possono essere anche segnali fra di loro molto differenti; ad esempio V1 può essere sinusoidale e V2 triangolare, oppure ancora V1 una tensione continua e V2 un’onda quadra.

In questo caso il limite imposto dalla saturazione non dipende da V1 e V2, ma dalla loro differenza; le tensioni possono superare tale limite, basta solo che la loro differenza vi rientri. Ciò non vuol dire che posso mettere qualsiasi tensione, rimane sempre da tener conto della tensione massima applicabile ad un morsetto (per esercizio vedere a quanto corrisponde quella del uA741, uno dei più utilizzati, consultando i datasheet all'indirizzo www.datasheetcatalog.net/it/datasheets_pdf/U/A/7/4/UA741.shtml).

Dove posso usare un circuito che in uscita esalta la differenza di due segnali?

Sicuramente, con piccole migliorie, questo è il circuito di ingresso di un voltmetro digitale.

Inoltre questo circuito è anche il famoso nodo sommatore visto nei circuiti retroazionati negativamente, che stanno alla base dei controllo analogici continui.

Chi non rammenta la retroazione negativa, può consultare:

- http://it.wikipedia.org/wiki/Retroazione

http://www.ingegneria-elettronica.com/appunti/esempi_proprieta_controllo_controreazione.htm

Dato che è largamente utilizzato in svariate applicazioni, ritengo utile realizzarlo in laboratorio, anche se ne esistono diverse versioni già integrate. Ritengo molto utile per gli studenti provare, prima di andare in laboratorio, fare una piccola ricerca di mercato. In mezz'ora agli allievi, mediante una ricerca su internet, devo trovare tutti i componenti necessari al miglior prezzo (0 al miglior rapporto qualità/prezzo) disponibile. Gli studenti si entusiasmano all'idea della gara, e nel contempo vedono come si eseguono delle ricerche mirate.

Concludo questa trattazione con un'ultimo esercizio:

Proviamo anche in questo caso con l'ausilio di

Proviamo anche in questo caso con l'ausilio di

Tale circuito è detto inseguitore di tensione o

Tale circuito è detto inseguitore di tensione o

Se non si rispetta questa condizione si rischia che il segnale in uscita venga distorto.

Se non si rispetta questa condizione si rischia che il segnale in uscita venga distorto.